科研人=死气沉沉?大错特错,他们疯得各有千秋

不知道大家在深夜里是否曾感叹过“毕业即失业”的困境。的确,在科研圈里,想要在毕业后立刻找到满意的工作并非易事。

然而,如果我们换个角度思考,就会发现实验室里其实藏龙卧虎,那些被科研耽搁的大佬们往往不经意间展现出非凡的才华。

科研界的奥斯卡

自2015年起,每年1月前后,北京生命科学研究所王晓东教授的实验室都会推出一部“贺岁大片”,并在近几年引起广泛关注。每当视频发布,便会引发热烈讨论。

例如,今年的作品《研究生,研究死》集合了荒诞、幽默与悬疑元素,讲述了在“王室”研究细胞死亡的研究生阿孟的一场奇幻梦境。

或许很多人没想到,平时看起来严谨认真的院士,竟会穿上奇装异服,带头“搞事情”。其实,王晓东教授不仅积极参与实验室贺岁视频的创作,还在多个视频中担任主角。

例如,在2015年的《小苹果之狗血基情版》、2016年的《生科的意义》以及2018年的《CoinciScience》中,都有他的精彩演出。

王晓东实验室的创意视频至今已持续八年,平时埋头于科研的学者们,在网络热梗的应用上也毫不逊色,每年的热点都会融入到短剧之中。例如,去年的贺岁片《苦行僧》改编自同名歌曲,歌词生动描绘了科研“苦行僧”的酸甜苦辣。

实际上,科研工作者并不是大家想象中的“闷葫芦”,他们多才多艺,将科研感悟融入短剧,以此纪念自己的奋斗历程。

科研圈中的绘画高手

科研工作者的艺术细胞不仅限于制作视频,许多科研人员还拥有超凡的绘画才能。

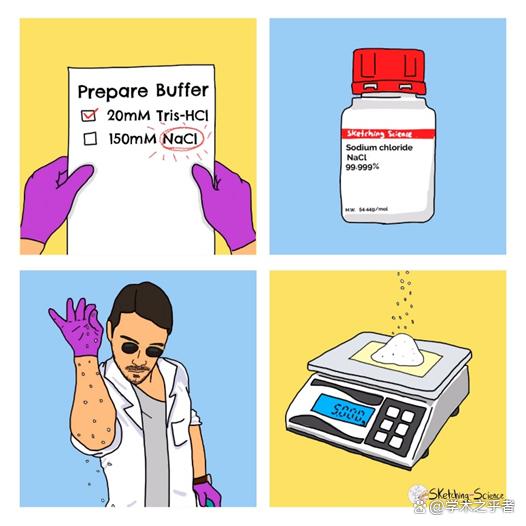

给他们一台PCR仪,他们就能在情人节送上一幅带有爱心图案的电泳图。

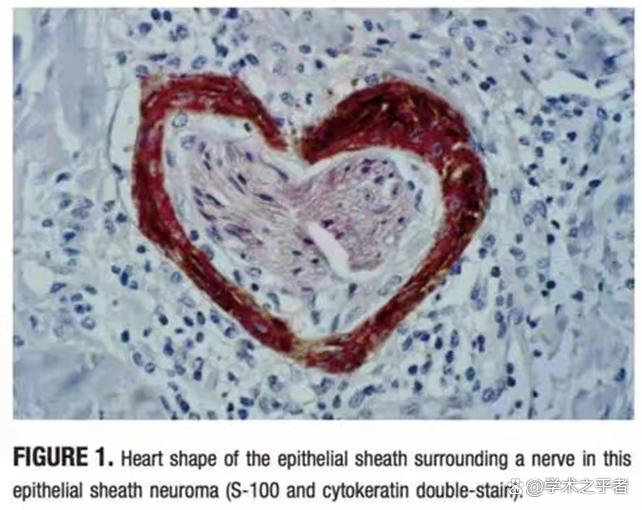

给他们一张组织切片,他们也能从中发现亮点,找到那颗最红的心形图案。

还记得美国微生物学会举办的培养皿绘图大赛吗?每年公布的结果都让人惊叹科研工作者的艺术细胞。不信的话,可以看看历年的获奖作品,很难想象这些精美的画作竟是用培养皿和微生物创作的。

不仅在美国,国内也有类似的比赛。早在2017年,中国微生物学会就举办了首届中国微生物培养皿艺术大赛,各大高校也纷纷响应。

可以说,每位科研工作者都可能是一位艺术家,只是他们的潜力尚未被发掘。这些创意十足的培养皿画作,某种程度上展现了科研人的浪漫情怀。

别用刻板印象看待科研工作者

在大多数人的印象中,科研工作者的形象通常是严肃认真,不苟言笑,尤其是那些科研“大佬”,更需要保持端庄。但实际上,科研工作者并非如此。例如,常常有人调侃科研人员不注重外表,网络上也经常出现“院士领奖鞋底掉渣”、“教授土味穿搭”等话题。

其实,科研工作者在实验室或办公室里不修边幅,并不代表他们不懂打扮。或许只是因为实验室里没有他们在意的人而已。一旦结束了组会,他们马上就能从灰头土脸的科研狗变身为时尚达人。

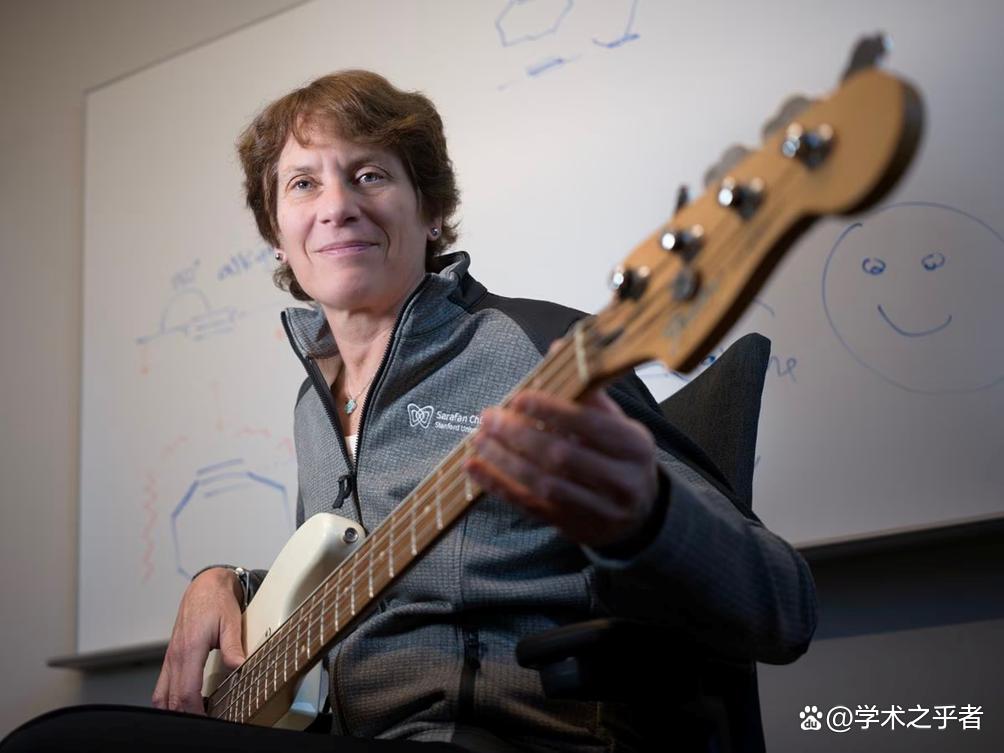

实际上,每一位科研工作者都是“多面体”,他们不仅擅长科研,还有各自的兴趣爱好和特长,不应被刻板印象所限制。比如,有些科学家白天从事科研工作,夜晚则变身摇滚乐手,展现出极大的反差魅力。

意大利国家研究委员会材料研究所的表面科学家Alessandro Sala白天研究纳米结构、二维材料和有机金属分子,晚上则是重金属乐队Rhapsody Of Fire的贝斯手。

斯坦福大学著名化学教授Carolyn Bertozzi同样是乐队的贝斯手,并且在2022年荣获诺贝尔化学奖。